事業紹介

BUSINESS

サービス開発背景

深刻化する子どもの視力低下や斜視の増加。

私たちはこの課題に対し、「両眼視機能トレーニングサービス」と「視機能による運動パフォーマンス支援」で、未来を担う子どもたちの健やかな成長と、すべての人の「見える」喜びをサポートします。

看過できない現代社会の課題

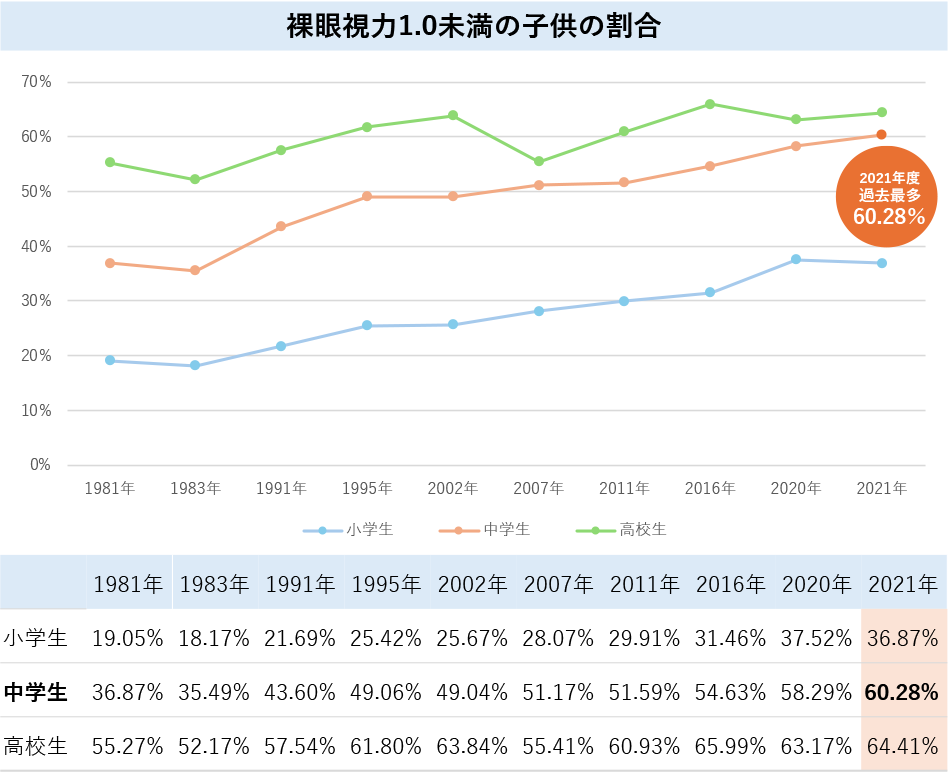

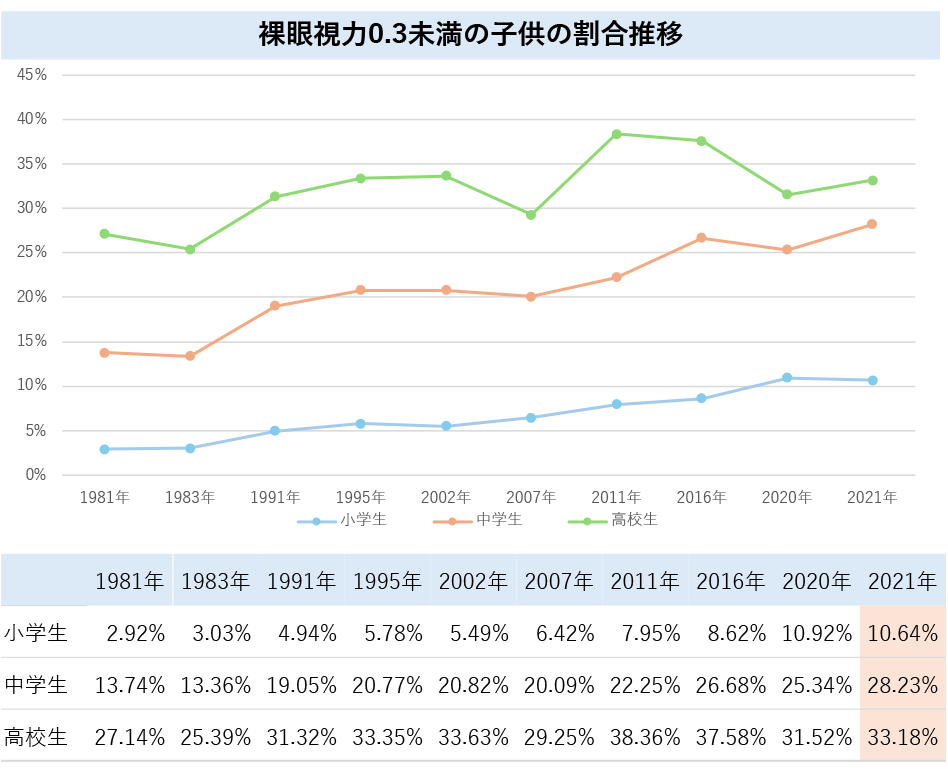

子供の視力低下文部科学省が2022年7月13日に公表した「2021年度(令和3年度)学校保健統計調査(速報値)」の結果は、子供たちの視力低下が深刻な問題として進行している現状を浮き彫りにしています。裸眼視力1.0未満の子供の割合は年々増加の一途をたどり、その傾向は年齢が上がるにつれて顕著になります。

具体的には、小学校1年生では約4人に1人、小学3年生になると約3人に1人、そして小学6年生では実に半数近くの子供が裸眼視力1.0未満という状況です。 さらに、中学校では過去最多となる60.28%という割合に達し、もはや「個人の問題」ではなく、社会全体で取り組むべき喫緊の課題となっています。 この視力低下は、子供たちの学習効率や日常生活だけでなく、将来の健康にも多大な影響を及ぼす可能性を秘めています。

推移文部科学省 学校保健統計調査「 令和3年度学校保健統計(確報値)の公表について」https://www.mext.go.jp/content/20221125-mxt_chousa01-000023558.pdf

若年層に増加する斜視の課題

斜視増加スマートフォンの普及や携帯ゲーム機の長時間利用は、若年層における斜視の増加という新たな課題を引き起こしています。

これは、近くの対象物を見る際に目が内側に寄る「輻湊(ふくそう)」と呼ばれる機能が過度に働き続けることで発生します。

私たちの目は、近くを見る時にはピントを合わせるために両眼を寄せ、遠くを見る時にはその緊張を緩めて遠方に焦点を合わせます。しかし、スマホなどの画面を長時間見続けると、この輻湊機能が過剰になり、脳からの指令が強すぎる状態に陥ることがあります。

通常、遠くを見る際には輻湊の指令がオフになり、目が自然と開く「開散」機能が働きますが、過度な輻湊はこれを妨げます。結果として、目が内側に寄った状態が固定されてしまったり、遠くを見ようとしてもピントが合わない「スマホ老眼」のような症状が現れたりすることがあります。

このような状態は、単なる目の疲れに留まらず、両眼で物を見る機能(両眼視機能)や立体的に捉える能力(立体視機能)にも影響を及ぼす可能性があります。スマホや携帯ゲーム機などの長時間の利用は、将来的な視覚の質に悪影響を及ぼす恐れがあるため、年齢を問わず警戒が必要です。

技術的背景

20年以上にわたる3Dコンテンツ制作のノウハウをもとに、3D酔いを軽減し、視聴者に負担の少ない快適な体験を提供します。

特許取得済みの技術により、各種3Dデバイスに最適化された視聴環境の調整が可能。眼科領域へのコンテンツ提供実績や、研究者との連携による共同開発も当社の強みです。

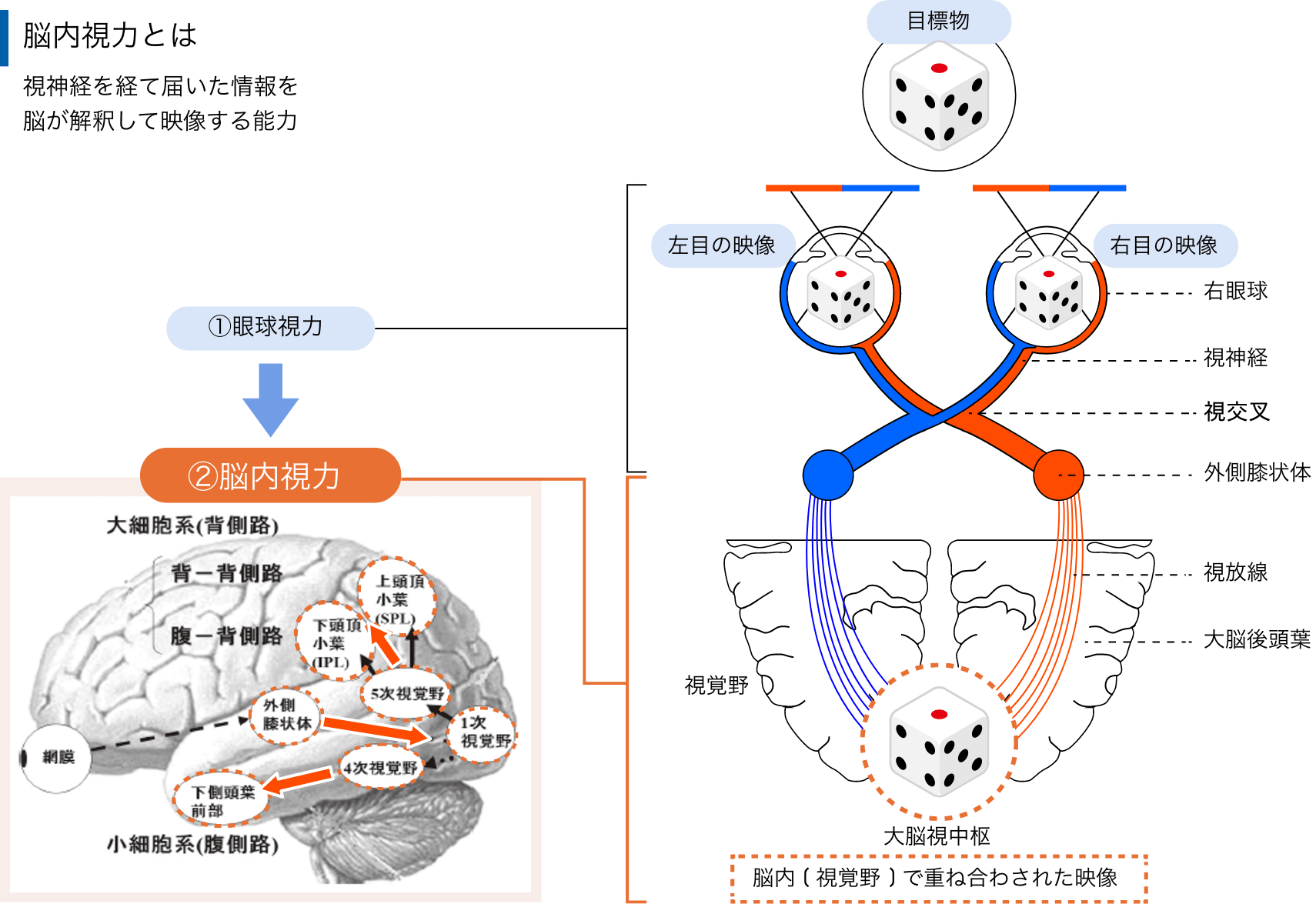

脳がイメージを再構築する

脳内視力とは「脳内視力」とは、目から入った視覚情報を視神経を通じて脳に伝え、脳がそれを正しく解釈・再構築して“見る”力のことを指します。

私たちは目で“見ている”ように感じますが、実際には目が捉えた映像を、脳が意味あるイメージとして再構成することで「見えている」と認識しています。この脳の処理能力が「脳内視力」です。

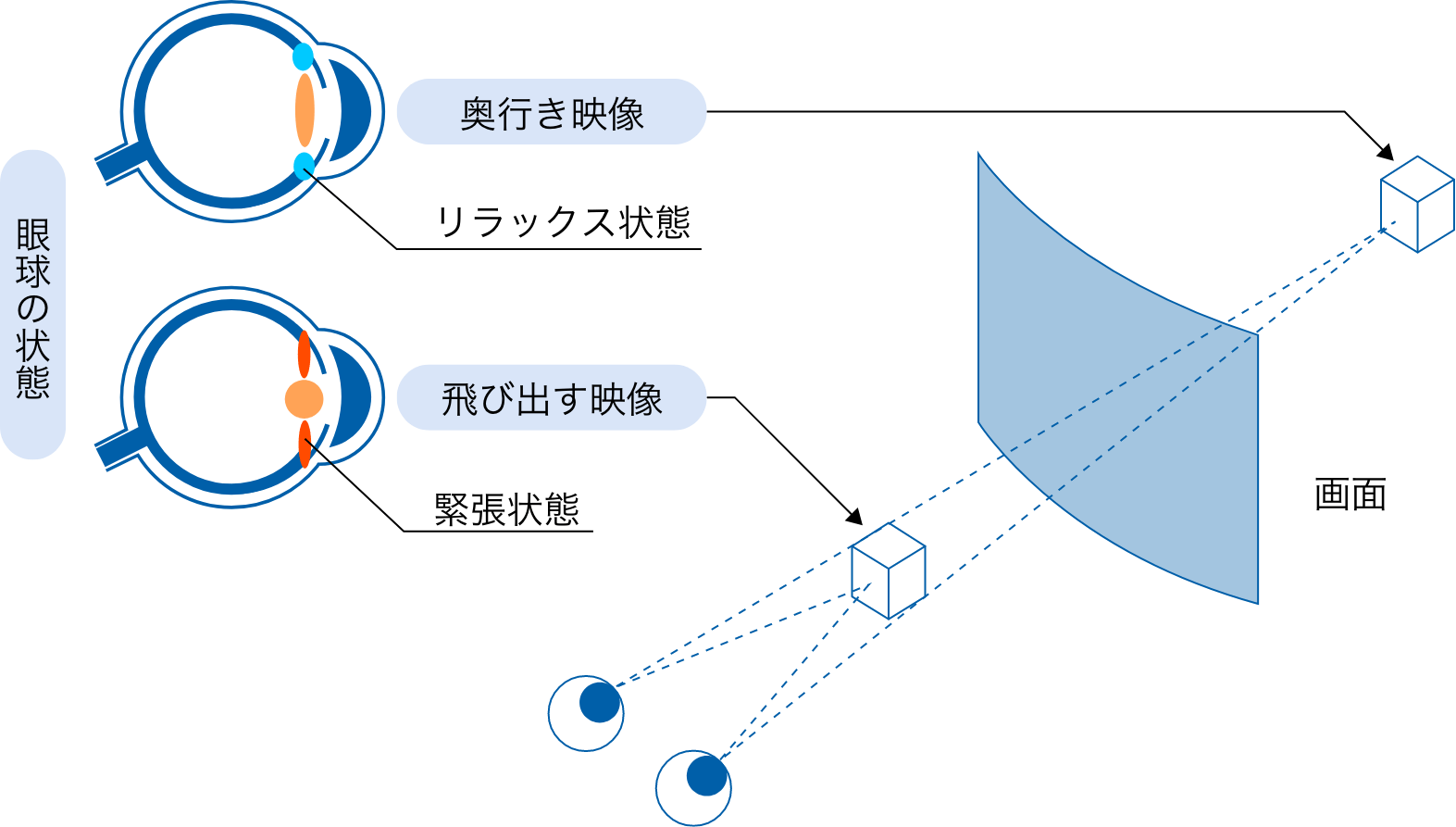

3D映像でストレッチができる仕組み

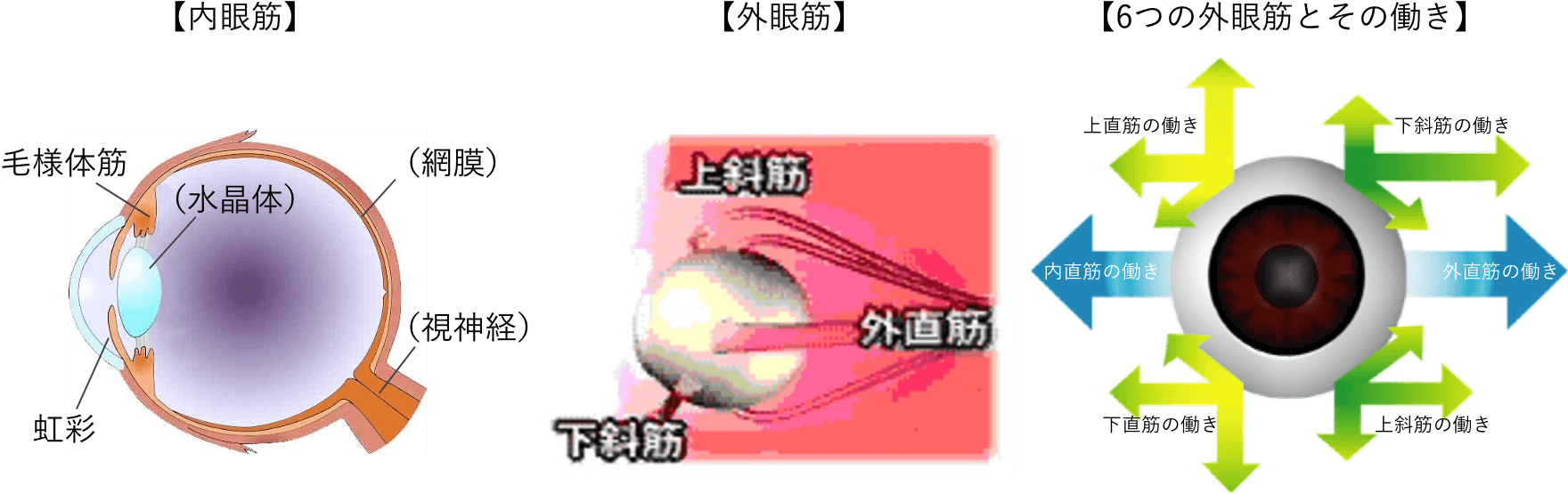

ピント調整機能のストレッチ3D映像では、物体が遠くから手前に向かって動いてくる表現を活用することで、私たちの目は自然にその動きを追い、ピントを合わせようとします。

このとき、水晶体の厚みを調整する毛様体筋(内眼筋)が働き、ピント調整機能のストレッチになります。

また、視線を追従させるために、眼球を動かす6つの外眼筋(上直筋、下直筋、内側直筋、外側直筋、上斜筋、下斜筋)も連動して活動し、眼球の動きのストレッチになります。

これにより、内眼筋と外眼筋の両方をバランスよく刺激し、眼精疲労の緩和やピント調整力の維持につながります。

2026年6月サービス開始予定

立体映像を眺め運動機能を向上させる

視機能による運動パフォーマンス支援

モバイルVTSによるスポーツビジョンプログラム